Views: 0

Passage des embellies

suivi de

Thanks

Présentation du livre par l’éditeur

” Jean-Pierre Vidal est un écrivain rare et exigeant qui n’a publié en 30 ans que cinq livres, essentiellement en prose : Feu d’épines (1993), La Fin de l’attente (1995), Du corps à la ligne (2000), Vie sans origine (2003) et Exercice de l’adieu (2018). C’est la première fois qu’il est publié aux Éditions Arfuyen. Ce sixième ouvrage, où se mêlent esquisses autobiographiques, contemplations de la nature et méditations sur l’art, est marqué par le même ton unique, de toute son œuvre fait de pudeur et d’ironie.

Jean Pierre Vidal est l’un des meilleurs connaisseurs de l’œuvre de Philippe Jaccottet à qui il a consacré un livre (Philippe Jaccottet, 1989) et dont il a édité pour Gallimard deux ensembles de textes : Une transaction secrète (1987) et Écrits pour papier journal (1994). Jean Pierre Vidal prépare avec sa compagne Marie Alloy un ouvrage de la collection Ainsi parlait qui paraîtra à l’automne de l’an prochain.

« Devant cette centaine de cartes à jouer, cartes déjà jouées et remises en jeu sur la table de l’écriture, figures de la vie passante plus que passée, le vertige me prend. » Aucune écriture plus intime que celle-ci, et cependant si finement passée au tamis de la mémoire et de l’écriture que les souvenirs en sont métamorphosés. L’art est aussi présent que la vie, la fiction aussi vraie que la confidence. Les proses se répondent, s’annulent, créant comme un vertige. Cartes à jouer, mais de quel jeu s’agit-il où le lecteur se perd, où l’auteur sans cesse s’absente. Restent les images, les reflets, le temps : « Vivre au présent les merveilles du passé donné et les transmettre à l’avenir qui n’appartient à personne, c’est cela écrire. » Constitué de courtes proses, Passage des embellies est construit en 7 parties : « Cartes à jouer » ; « Enfances » ; « La beauté du parcours » ; « Mer et désert » ; « Élans, interruptions » ; « Cinq poètes » et « Chant bibliques ». Ils déterminent un vaste espace de contemplation qui va de la peinture (Hugo van der Goes, Piero della Francesca, Vermeer, Morandi…) à la littérature (Simone Weil, Paul de Roux, Jules Supervielle…) en passant par le cinéma. La suite intitulée Thanks comprend 23 poèmes. Citons les vers reproduits en 4e de couverture : « Qui fut aimé par la lumière / garde en lui / au plus profond de son ombre / s’il consent à ces ténèbres / garde en lui / préservée par l’ombre même / l’amande de la lumière une »

Patrick Corneau lit Passage des embellies (Le Lorgnon mélancolique)

Ce livre est la récollection kaléidoscopique de ces instants « merveilleux et évanouis ». Un album dont le propos est de dessiner « une ligne de joie refusant l’absurde, tentant d’établir au plus haut la cohérence d’un espoir véridique plus grand que le possible ». Vient aussi sous la plume de Jean-Pierre Vidal l’image des cartes à jouer : « Devant cette centaine de cartes à jouer, cartes déjà jouées et remises en jeu sur la table de l’écriture, figures de la vie passante plus que passée, le vertige me prend. » Aucun aveu plus intime que celui-ci, et cependant si talentueusement passé au tamis de la mémoire et de l’écriture poétique que les souvenirs en sont métamorphosés. L’art est aussi présent que la vie, la fiction aussi vraie que la confidence. Où est l’unité dans tout cela ? Les proses se répondent, s’annulent, produisant comme une ivresse. Cartes à jouer, mais de quel jeu s’agit-il où le lecteur se perd, où l’auteur sans cesse s’absente. Restent les images, les reflets, le temps : « Vivre au présent les merveilles du passé donné et les transmettre à l’avenir qui n’appartient à personne, c’est cela écrire. » Assurément. Oserai-je ajouter : dans les scintillations d’une prose à combustion lente, patiente, recueillie, attentive à la dialectique des choses (la présence et le mouvement), qui ne cesse de nous faire l’offrande de lever la tête pour goûter, penser, rêver…

album dont le propos est de dessiner « une ligne de joie refusant l’absurde, tentant d’établir au plus haut la cohérence d’un espoir véridique plus grand que le possible ». Vient aussi sous la plume de Jean-Pierre Vidal l’image des cartes à jouer : « Devant cette centaine de cartes à jouer, cartes déjà jouées et remises en jeu sur la table de l’écriture, figures de la vie passante plus que passée, le vertige me prend. » Aucun aveu plus intime que celui-ci, et cependant si talentueusement passé au tamis de la mémoire et de l’écriture poétique que les souvenirs en sont métamorphosés. L’art est aussi présent que la vie, la fiction aussi vraie que la confidence. Où est l’unité dans tout cela ? Les proses se répondent, s’annulent, produisant comme une ivresse. Cartes à jouer, mais de quel jeu s’agit-il où le lecteur se perd, où l’auteur sans cesse s’absente. Restent les images, les reflets, le temps : « Vivre au présent les merveilles du passé donné et les transmettre à l’avenir qui n’appartient à personne, c’est cela écrire. » Assurément. Oserai-je ajouter : dans les scintillations d’une prose à combustion lente, patiente, recueillie, attentive à la dialectique des choses (la présence et le mouvement), qui ne cesse de nous faire l’offrande de lever la tête pour goûter, penser, rêver…

Lecture de Marie Alloy (Le Silence qui roule)

Lorsque Jean Pierre Vidal écrit Passage des embellies, ce sont des cartes à jouer qu’il sort du jeu de sa propre existence. Il nous les donne à connaître comme des éclats de vérité, reliant à son tour ces cartes qui sont des pages dans lesquelles il s’efface pour mieux nous donner à voir quelques territoires du réel. Ces lieux sont des embellies, des saisissements. Et leurs passages demeurent lorsqu’ils s’inscrivent dans la densité d’une écriture – ils prennent une valeur inattendue de permanence, de portée véridique. Ils appartiennent à nos silences, sont relevés de l’indicible, révélés. Ce n’est pas un hasard si l’auteur, qui est un exilé, se rattache à ces instants « purissimes » qui lui redonnent confiance et font lien avec la beauté native du monde. Il s’agit d’une certaine façon d’en recueillir la chaleur, de sortir de la répétition de « l’instant fatal » de la séparation pour prendre des chemins non balisés, qui ne sont ni des conquêtes, ni des défaites, ni des victoires, mais des lieux infimes d’accomplissement, des petites fenêtres d’éternité.

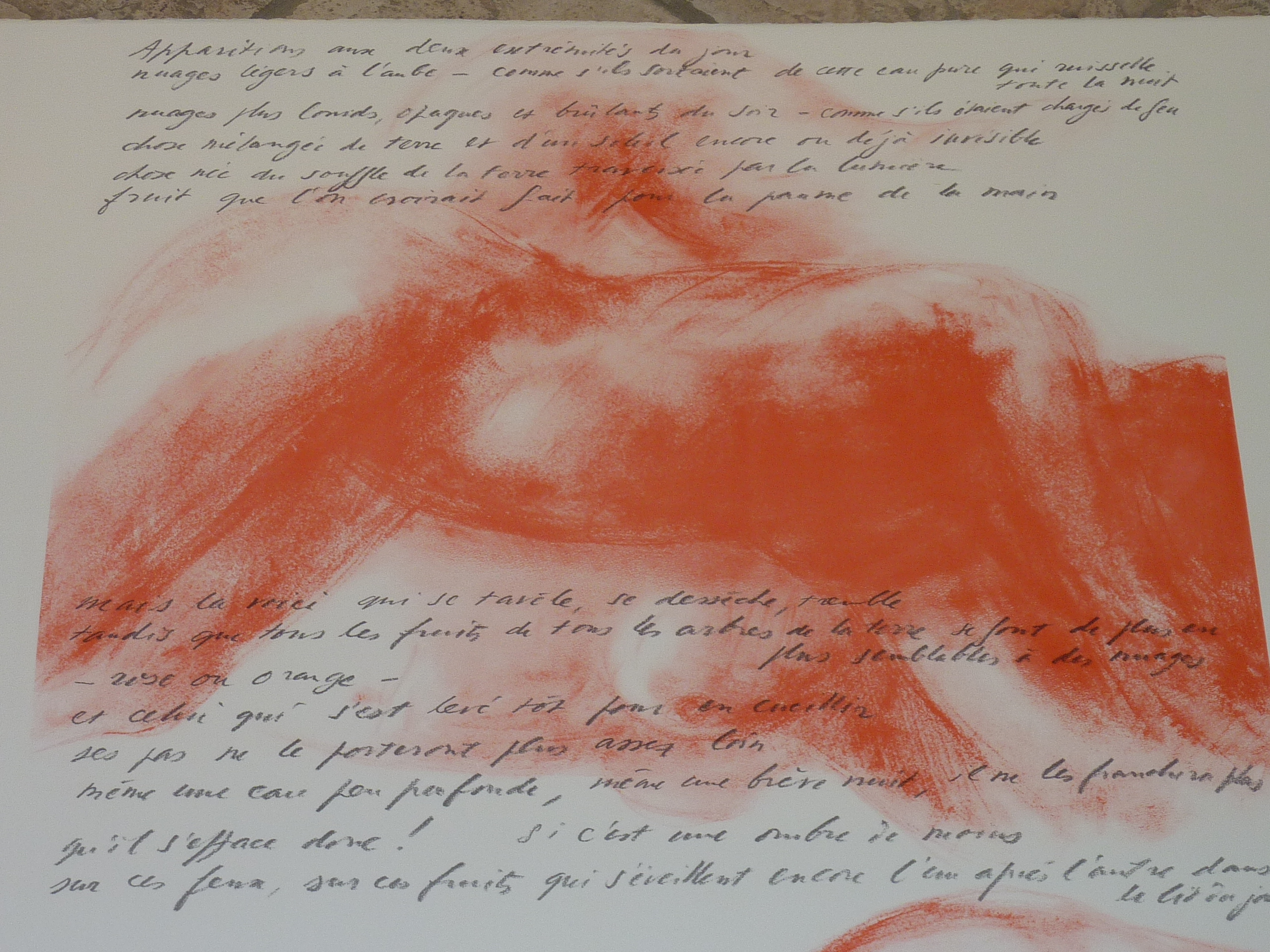

L’exactitude recherchée par la mise en mots condense l’instant sans le fixer (ce qui serait le condamner). L’écriture de Jean Pierre Vidal nous donne à voir l’événement dans l’ordinaire, comme le tracé mouvant du dessin des nuages ou d’un corps de femme dans l’espace. L’embellie ne nous appartient pas puisqu’elle est instant de grâce.

Lecture de Marc Wetzel

« D’une oeuvre poétique que (pour parler franchement) l’on découvre, on attend naïvement trois choses : qu’elle sache faire vivre le langage, qu’elle se montre digne (et comptable) des leçons de présence qu’elle donne, et enfin (si elle se mêle de penser, de faire méthodiquement l’effort de passer par le fond des choses pour les rapprocher comme pour les distinguer) de faire chanter les idées là où c’est utile à nos vies. Nous avons besoin de fécondité (partageable), de délicatesse (spontanée) et de profondeur (sensée), dans une attente qui n’est pas vraiment négociable. Nous exigeons sans trop y croire, mais quand tout est là, c’est miracle. Et là, avec Jean-Pierre Vidal, ça l’est : cela excède trop les moyens expressifs naturels qu’on y discerne pour ne pas faire bondir de joie, de stupeur et de gratitude le cœur de son lecteur. Comme on a peut-être tremblé un jour devant Bobin, Jaccottet, Krebs, Grosjean ou Albarracin, on est saisi par cet assez extraordinaire Passage des embellies. »

Lecture de Didier Ayres

» Poésie de la réponse. J’appréhende toujours un peu en suivant, dans la découverte d’un livre de poésie, une idée capable de recouper différents effets littéraires, thèmes, pour en faire une synthèse dans laquelle ma lecture pourrait peut-être paraître partiale ou trop elliptique. Ici, avec Jean-Pierre Vidal, je me suis trouvé dans un univers à part entière. Ainsi, dégager une ossature susceptible de restituer la force de cette écriture demandait un soin particulier. Je pensais, au début de ce petit voyage fait avec ce livre, que l’on pourrait déceler en cette littérature rare – du reste, l’auteur publie peu et lentement – une réflexion sur le pouvoir de la poésie. Puis, j’ai glissé, en franchissant pas à pas et en avançant dans l’ouvrage, vers une idée plus pertinente. Car cet ouvrage ne se réduit pas à une proposition dialectique, où l’on devrait choisir une position, mais davantage y trouve-t-on réponse, une adresse à la fois au lecteur, au poète et à la poésie. Oui, réponse à l’amour, l’amour physique par exemple, au temps, à la mort. Ainsi donc, pas de volonté pédagogique, mais une vision du monde. »

Les nouveautés de septembre aux éditions Arfuyen : https://editionsarfuyen.com/nouveautes/