Views: 25

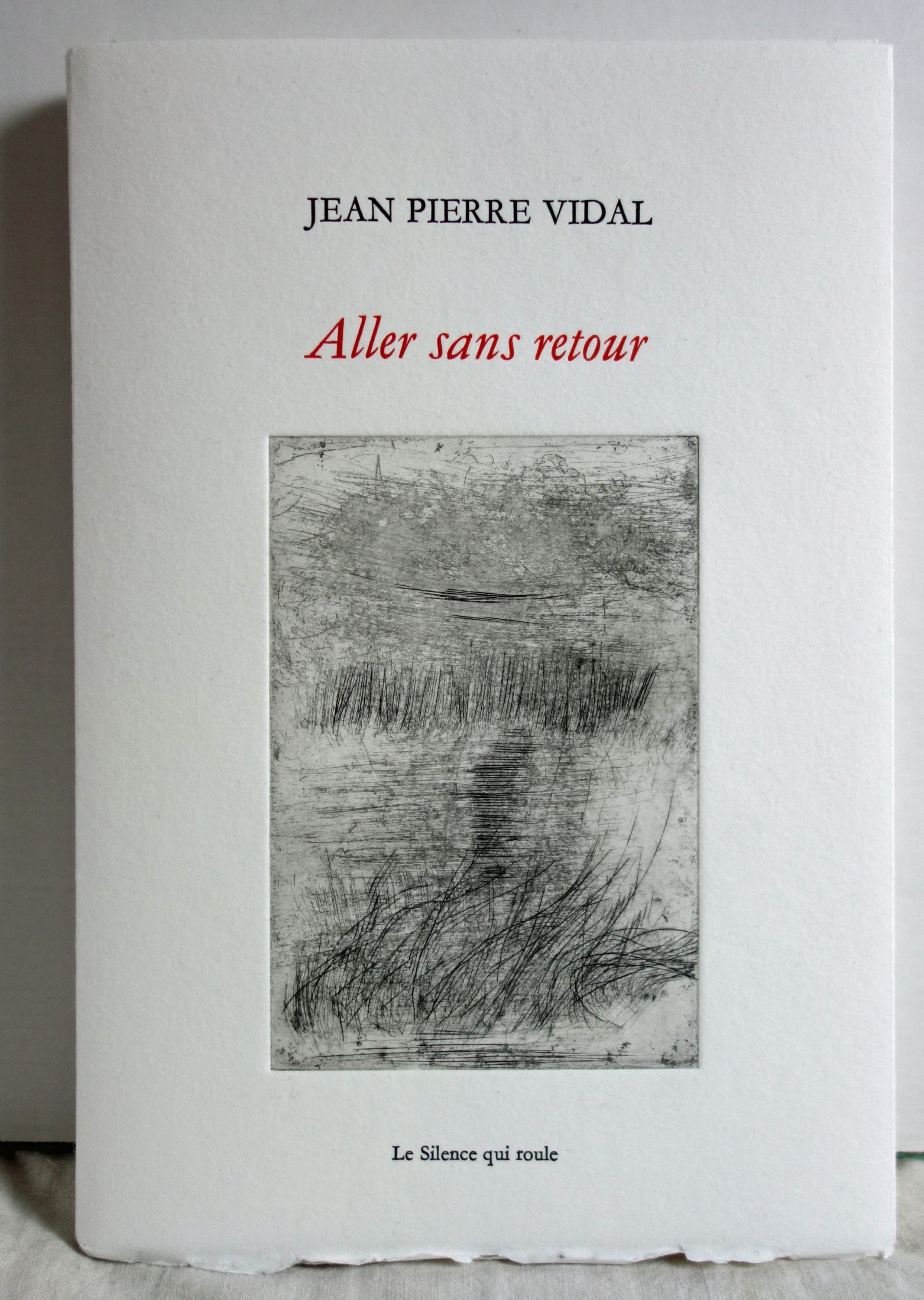

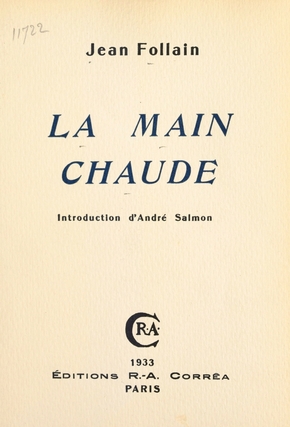

En 1933 paraît aux éditions Corréa le premier recueil du poète Jean Follain, La Main chaude. Ce premier recueil sera repris intégralement dans Usage du temps en 1943 (Gallimard).

La Main chaude de Jean Follain, 1943.

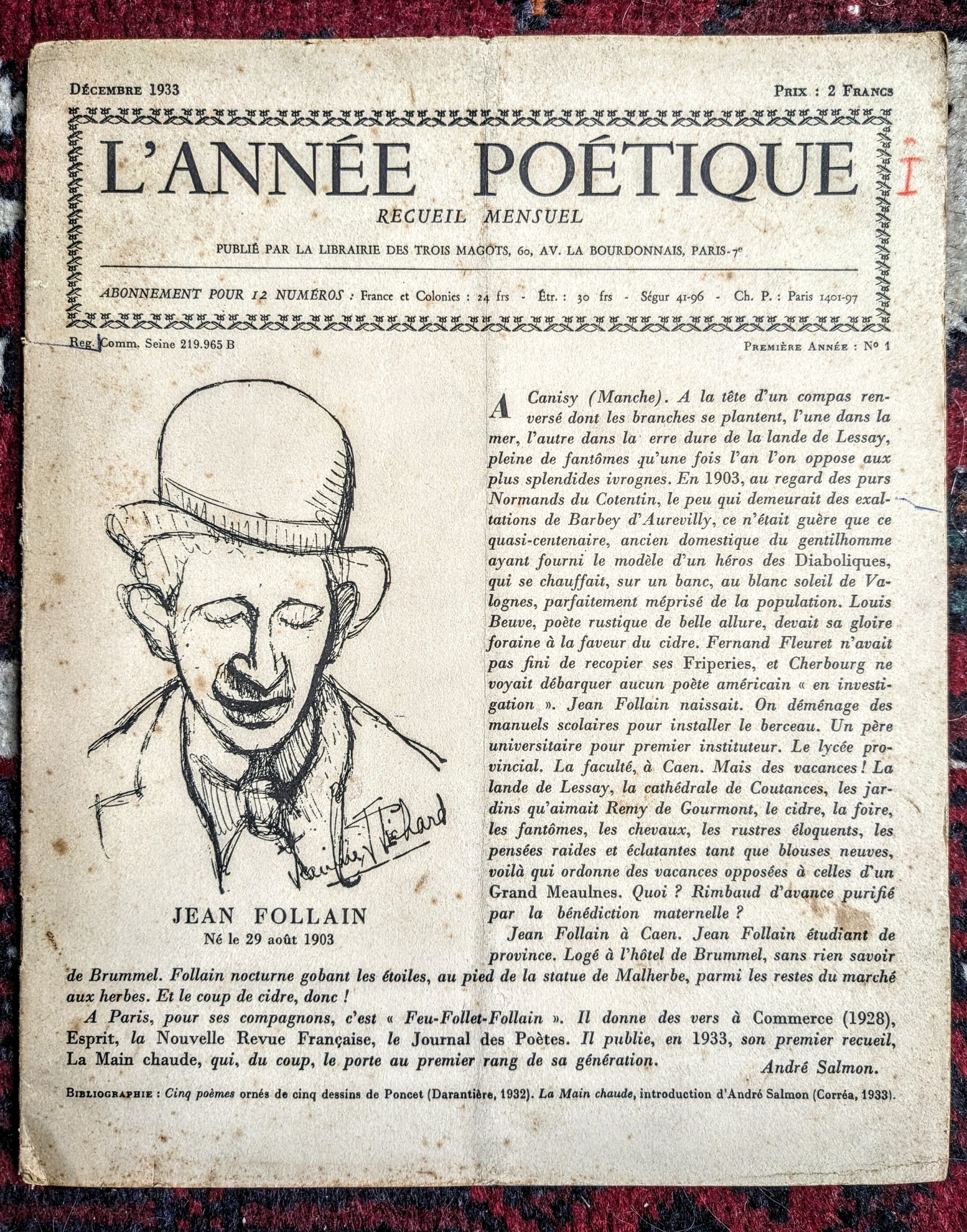

Cette publication donne lieu au premier numéro de L’Année poétique, avec une présentation d’André Salmon et un portrait de l’auteur par Janine Pichard.

L’Année poétique, premier numéro, décembre 1933

Jean Follain est ainsi présenté :

A Canisy (Manche). A la tête d’un compas renversé dont les branches se plantent, l’une dans la mer, l’autre dans la terre dure de la lande de Lessay, pleine de fantômes qu’une fois l’an l’on oppose aux plus splendides ivrognes. En 1903, au regard des purs Normands du Cotentin, le peu qui demeurait des exaltations de Barbey d’Aurevilly, ce n’était guère que ce quasi-centenaire, ancien domestique du gentilhomme ayant fourni le modèle d’un héros des Diaboliques, qui se chauffait, sur un banc, au blanc soleil de Valognes, parfaitement méprisé de la population. Louis Beuve, poète rustique de belle allure, devait sa gloire foraine à la faveur du cidre. Fernand Fleuret n’avait pas fini de recopier ses Friperies, et Cherbourg ne voyait débarquer aucun poète américain en investigation. Jean Follain naissait. On déménage des manuels scolaires pour installer le berceau. Un père universitaire pour premier instituteur. Le lycée provincial. La faculté, à Caen. Mais des vacances! La lande de Lessay, la cathédrale de Coutances, les jardins qu’aimait Remy de Gourmont, le cidre, la foire, les fantômes, les chevaux, les rustres éloquents, les pensées raides et éclatantes tant que blouses neuves, voilà qui ordonne des vacances opposées à celles d’un Grand Meaulnes. Quoi? Rimbaud d’avance purifié par la bénédiction maternelle?

Jean Follain à Caen, Jean Follain étudiant de province. Logé à l’hôtel de Brummel, sans rien savoir de Brummel. Follain nocturne gobant les étoiles, au pied de la statue de Malherbe, parmi les restes du marché aux herbes. Et le coup de cidre, donc!

A Paris, pour ses compagnons, c’est «Feu-Follet-Follain ». Il donne des vers à Commerce (1928), Esprit, la Nouvelle Revue Française, le Journal des Poètes. Il publie, en 1933, son premier recueil, La Main chaude, qui, du coup, le porte au premier rang de sa génération.

André Salmon.

BIBLIOGRAPHIE: Cinq poèmes ornés de cinq dessins de Poncet (Darantière, 1932). La Main chaude, introduction d’André Salmon (Corréa, 1933).

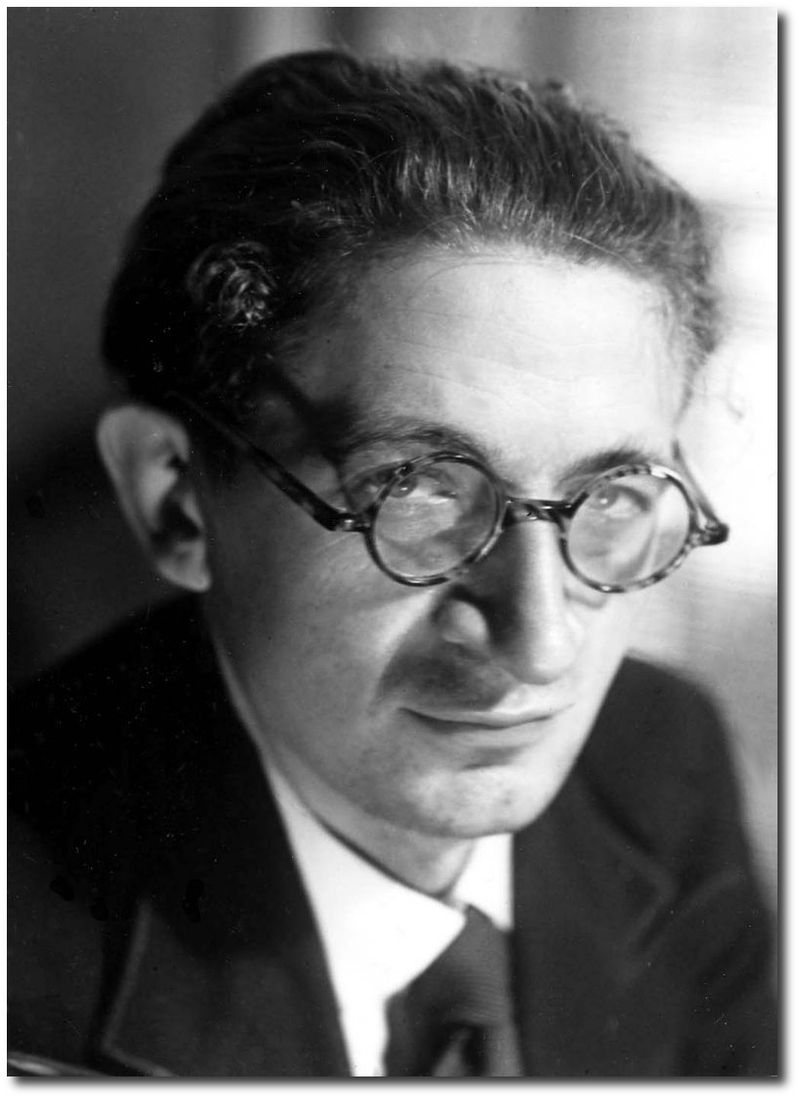

Jean Follain

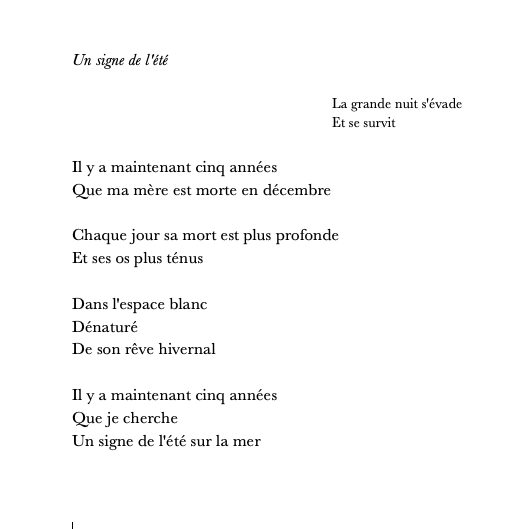

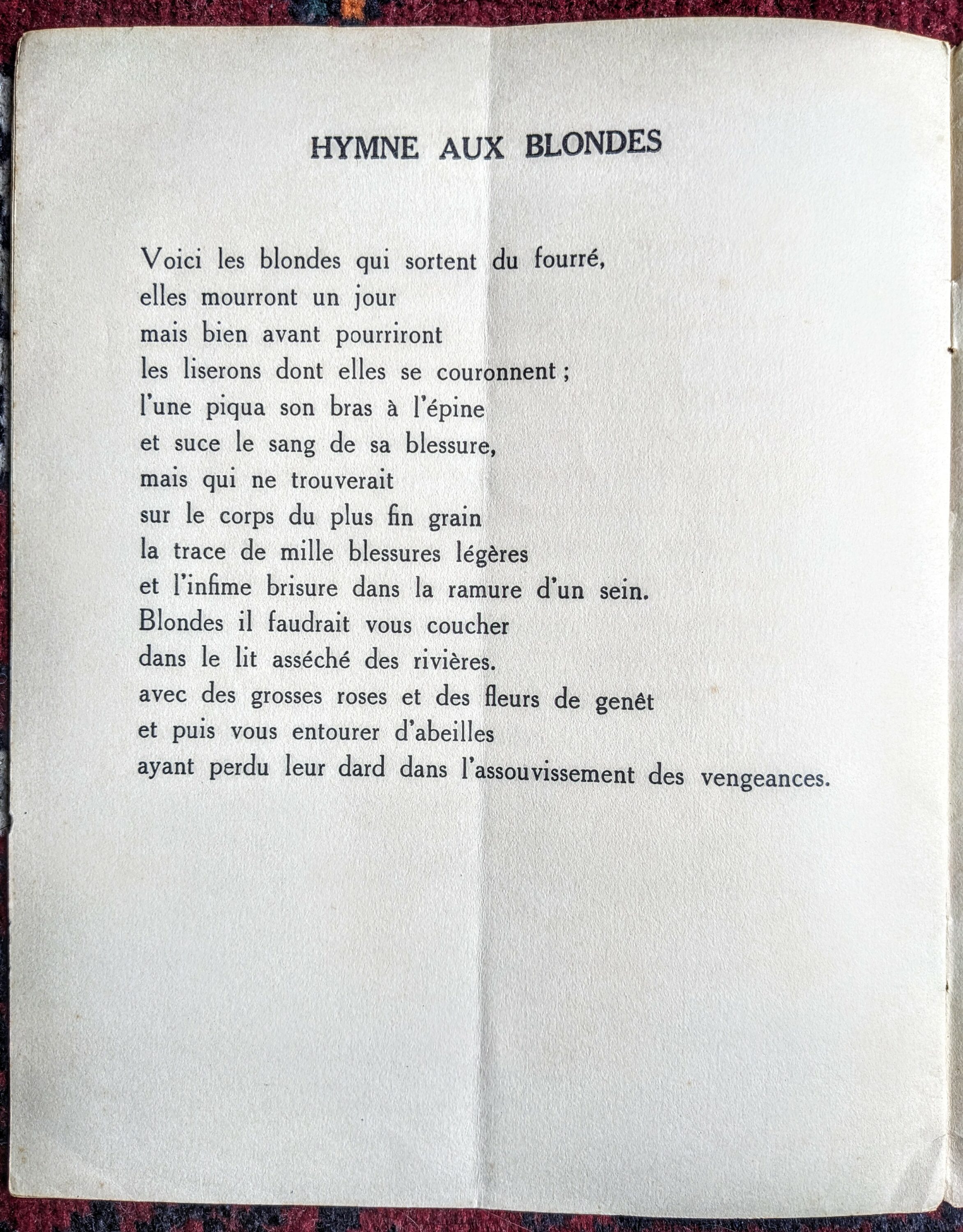

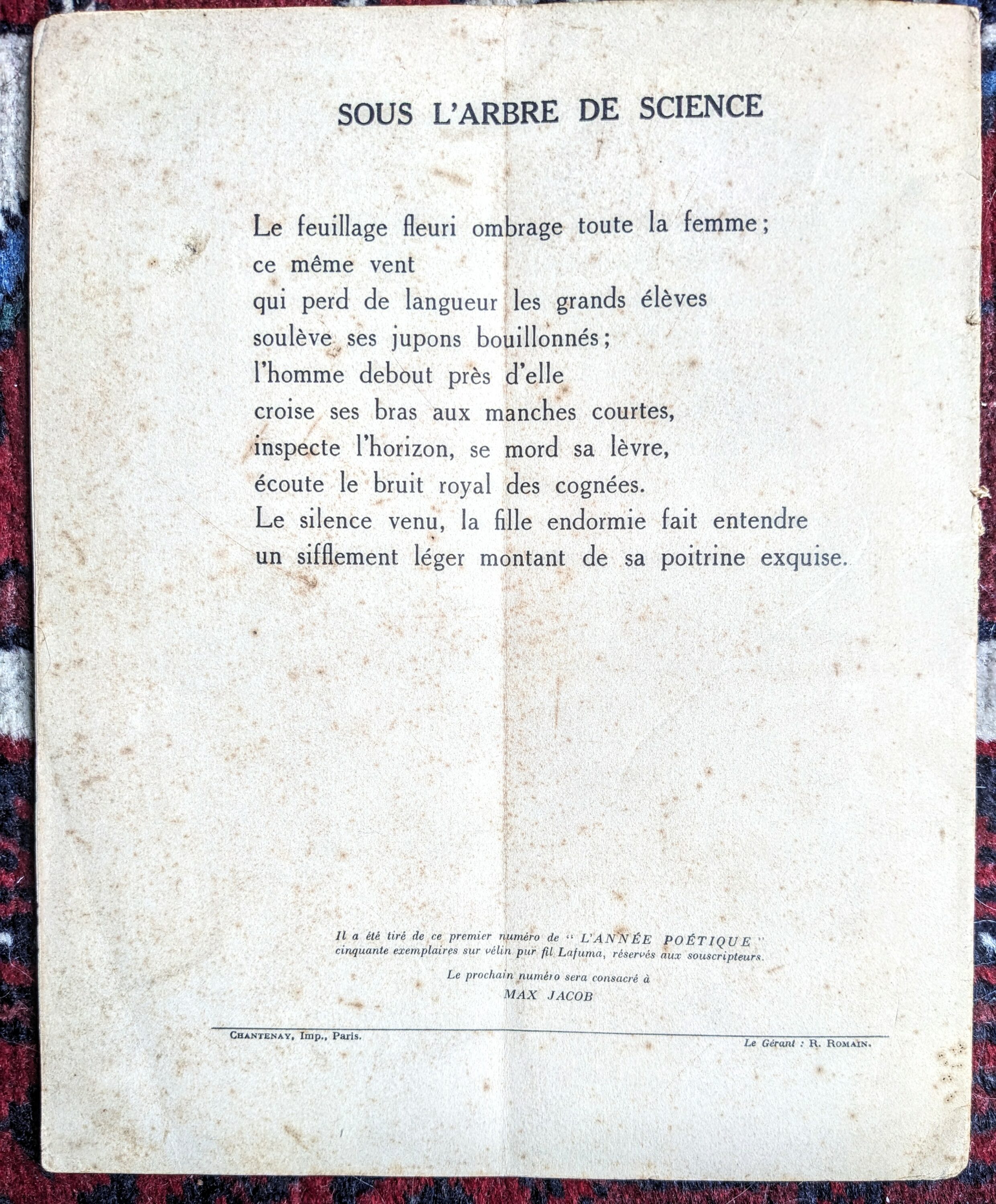

Le premier numéro de L’Année poétique comprend quinze poèmes de Jean Follain. En voici deux.

Poème extrait de La Main chaude.

Poème extrait de La Main chaude de Jean Follain.

Le second numéro de L’Année poétique sera consacré à Max Jacob.

A lire absolument : Élodie Bouyghes, Genèse de Jean Follain, Garnier.

Élodie Bouyghes