Views: 5

Si nous ne pouvons connaître le vrai, il semble étrangement que l’erreur se manifeste sans aucun doute – non pas la confusion, la dispersion dont nous ne prendrions pas conscience – non pas la contradiction qui est une référence à un principe – mais la légende : ce qui n’a pu arriver et ne peut arriver, c’est-à-dire l’impossible. Ce n’est plus une erreur, mais simplement la seule attitude enthousiasmante et paisible à la fois.

C’est un défi à l’impossible, ou une attente de l’impossible : nous ne sommes satisfaits que lorsqu’il nous est promis comme tel.

Une définition de l’impossible, ainsi se présente du moins la littérature. C’est un récit d’événements irréalisables présentés comme réalisés, comme une chance sur laquelle on ne pouvait compter et qui s’est affirmée.

Nous recherchons la chance supplémentaire. Elle n’existe pas ? Elle est hors de notre échelle ? Et pourtant c’est notre seul intérêt. Il suffit de la chercher pour trouver enfin la vie remplie, et aucune défaite ne peut la nier puisqu’elle n’a pas de mesure. Il semble au contraire qu’une défaite l’avive encore, pourvu qu’on accepte de remonter la défaite, en raison même de l’impossibilité. Une patience hors du temps et condamnée par le temps. Le mépris du temps.

Savoir que l’on patauge et tenter de sortir du marais, alors que c’est impossible. C’est pourquoi c’est d’abord une patience sans limite. L’avenir n’a plus d’importance, puisqu’il est invraisemblable, et que l’on ne cherche et qu’on n’attend que l’invraisemblable. Tâtonnement. Jamais de solution. La solution est impossible : c’est le miracle, la source dans le désert.

Cela ne va pas car ce que l’on aime et ce que l’on attend c’est bien l’absolument inexplicable puisqu’il s’agit de la chance imprévisible, celle qui n’était pas du tout dans notre jeu (la littérature se contente de l’improbable réalisé).

La littérature ne peut courir cette chance : seule la religion, mais la littérature permet de découvrir ce qui n’est pas dans notre jeu.

Y a-t-il des circonstances banales où survient une chance qui n’était pas dans le jeu : miracle ?

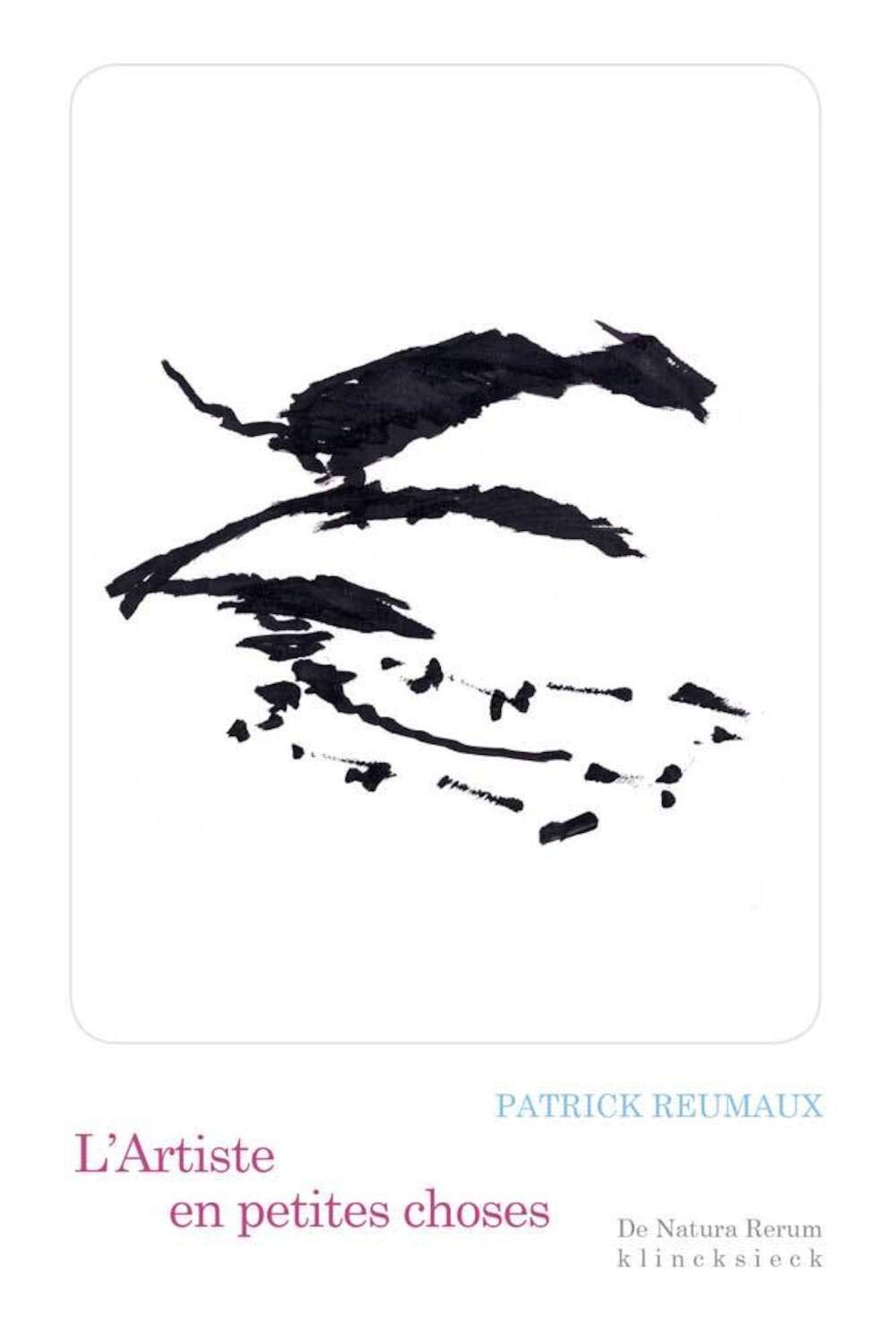

André Dhôtel, La Littérature et le hasard, texte établi et présenté par Philippe Blondeau, Fata Morgana, 2015, pp. 73-74.

Je ne peux prétendre comprendre cette page de Dhôtel, et encore moins l’expliquer. Comme tous les meilleurs textes de cet auteur merveilleux, elle m’ébranle comme pourrait le faire le kōan du maître zen. Mais tous nous pouvons connaître la défaite, et même la défaite définitive évoquée par un autre Ardennais. Dans cette passe ardue, où le jeu qui est dans notre main est proprement désespérant, il peut advenir cette « chance imprévisible», ce « miracle », cette « source dans le désert ».

C’est dans les « circonstances banales », et même les plus banales, que peut survenir «une chance qui n’était pas dans notre jeu », que certains nommeront miracle.

On peut ne nullement prétendre atteindre un jour de notre vie le fameux Satori et rester ouvert à une vision de la vie qui ne voit pas la chute, la défaite, l’extrême déréliction comme la preuve de l’impossible, mais bien comme la chance même qui nous ouvre le possible du miracle.

C’est à cette croyance en l’impossible que nous ouvre toute littérature véridique, et toute poésie salubre.