Views: 1

Devant les vagues qui trouvent leur voie

non dans l’effort

mais dans l’absence d’effort

je comprends

l’illusion

de mes luttes

Ce beau poème figure dans le recueil de Françoise Matthey Avec la connivences des embruns publié en 2016 par les excellentes éditions Empreintes (CP 6, CH-1022 Chavannes-près-Renens). Créées en 1984 par le regretté François Rossel (1955-2015) , ces éditions ont publié principalement des auteurs suisses de langue française ( Alexandre Voisard, Vahé Godel, François Debluë, José-Flore Tappy, Sylviane Dupuis, Pierre Chappuis), mais aussi des poètes français en fort dialogue avec la poésie romande (Judith Chavanne ou Pierre Voélin). Cette maison accorde le plus grand soin à la typographie et à la présentation des ouvrages publiés.

Doris Jakubec présente ainsi l’ouvrage :

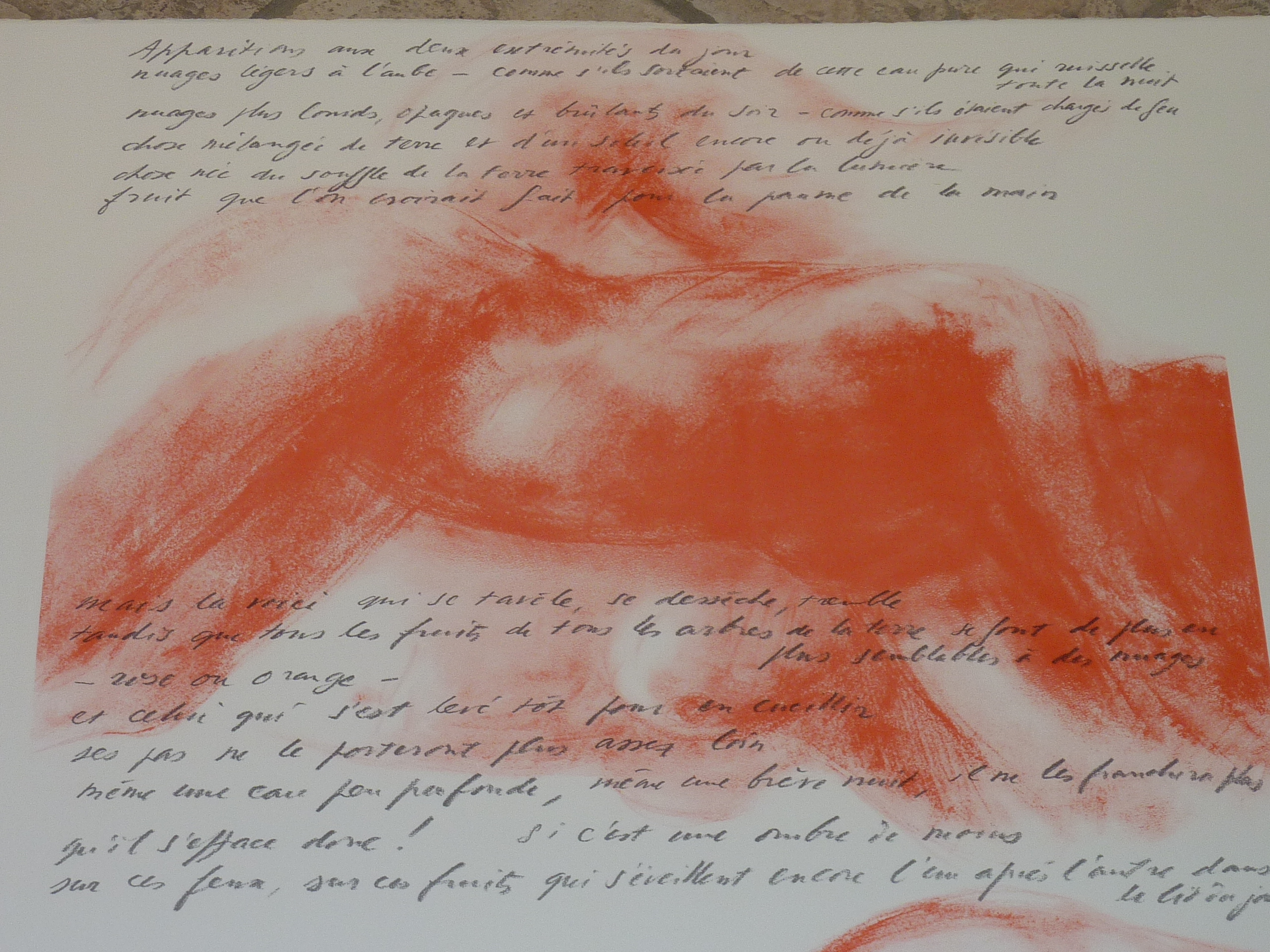

« Une île, c’est un concentré de beauté terrestre dans l’immensité marine, sous l’amplitude du ciel ; toujours en train de parfaire sa beauté par le moins : les vents l’aiguisent, la mer avec ressac et marée la tient dans la rigueur de son mouvement perpétuel, le soleil met tout en lumière, failles et fissures comprises, les rochers millénaires se taillent sans cesse, selon une vaste dramaturgie cosmique. Son aura, elle, est légère, faite de sel, d’écume, d’embruns, de cris d’oiseaux.

La poésie, à l’image de l’île, est décantation, ascèse, chemin vers la nudité de l’être, en quête de l’essentiel du vivre et du mourir. D’où, dans les poèmes de Françoise Matthey, ces élans vers le bref, le peu, le moins : elle dit les perceptions au plus juste, au plus sobre, elle efface le je pour mieux interroger le monde, elle capte les ruptures et les harmonies, elle se plie au souffle et au rythme des vents, de l’eau. Ce faisant, elle découvre la mesure humaine, le temps suspendu, « l’irruption de la joie singulière ». »

Dans la promesse forte et ténue qu’est l’île, comme le poème, dans l’abandon aux éléments qui n’est pas perte mais dépouillement, c’est la nudité du présent qui est atteinte, c’est aux moments de la dictée des sens que l’approche de Françoise Matthey nous touche le plus fortement :

Mes hanches tiendront parole

Si l’immensité égare, la contemplation des limites infiniment ouvertes de l’île ouvre à une sagesse qui est poésie et accord, car ce qui compte c’est bien, « ajustée au vivant », de

Laisser naître l’aurore

Le vent qui souffle est ici parfois porteur de l’amertume salubre de l’Ecclésiaste :

J’ai affronté les convulsions des cieux

cherché dans les coquillages échoués

la cendre syllabaire

Je n’ai vu que buée

au coeur vertigineux des songes

que vanité

dans mes jeux

mes désirs

Mais le poète femme sait recevoir et dire la vision de vie :

Vêtue d’enfants

une femme sur la grève

un bleu de houle tiède

où le monde a lieu

Françoise Matthey, originaire de France, est née à Strasbourg et vit, loin de la mer, dans le Jura bernois. Elle est l’auteur de plusieurs livres de poésie (Moins avec les mains qu’avec le ciel, 2003) et de récits (Le Transparent, 2013). Elle reçoit en 2001 le Prix Schiller, le plus ancien prix littéraire suisse, pour son poème à la mémoire d’une amie disparue, Comme Ophélie prenait dans l’eau sa force.

Editions de l’Aire

Editions Empreintes

Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

« Le tranchant de mon amour pour toi me fait perdre la tête et c’est parfait ; si on s’inquiétait pour sa tête, on n’irait plus nulle part.

« Le tranchant de mon amour pour toi me fait perdre la tête et c’est parfait ; si on s’inquiétait pour sa tête, on n’irait plus nulle part.