Views: 0

[Brinville, samedi] 29 mars [1947]

Cher André,

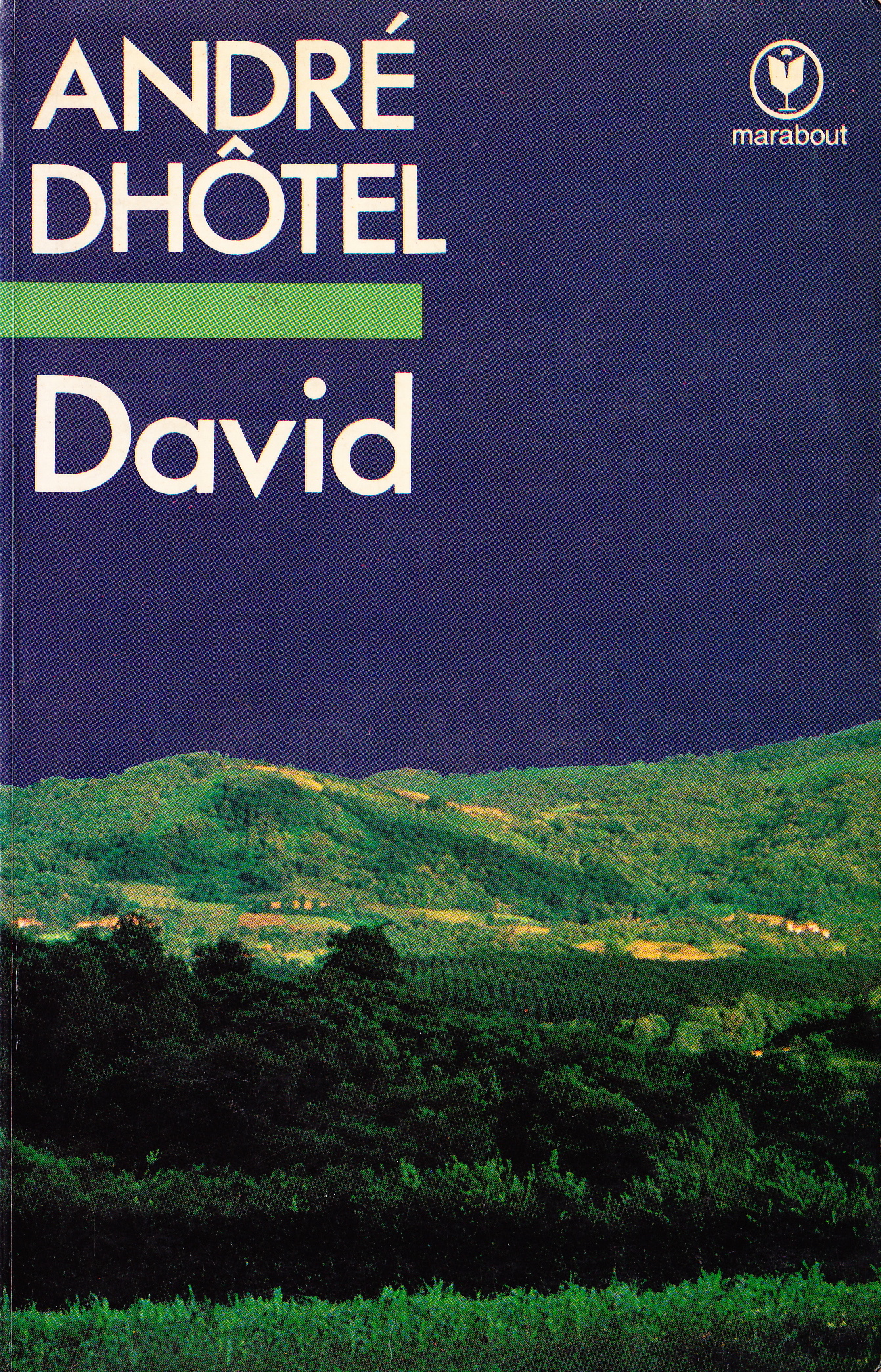

Je viens de lire David. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup d’émotion. Comme tu vas loin par les moyens les plus « simples »! Comme tu sais faire sentir ce qui ne peut être expliqué : la liberté et la servitude des coeurs, les rapports entre les hommes et les choses… Et comme j’aime ce chant, un peu endolori, mais pur, et dense, sans lourdeur, qui sort de tes personnages, de ton monde, de toi-même…

Toute mon affection.

Marcel ARLAND

(Cahier André Dhôtel n° 14, André Dhôtel – Marcel Arland, Correspondance, texte établi par Philippe Blanc, préface de Camille Koskas, « La Route inconnue » Association des amis d’André Dhôtel, 2016, p. 45.)

« La banalité des faits divers nous exaltait, et je connus ainsi les premiers gestes de David, qu’on surnomma, à Bermont, l’enfant au coeur insensible. » André Dhôtel, David.

Lettre de Stéphane Mallarmé à Michel Baronnet

Lettre de Stéphane Mallarmé à Michel Baronnet

Si vaste soit la création,

Si vaste soit la création, « La nuit est sublime, le jour est beau » dit Kant dans ses Observations sur le sentiment du beau et du sublime (1797, traduction de M. David-Ménard, Paris, Garnier-Flammarion, 1990, p. 82). Pour Kant, le jour est pur, la nuit terrifiante et glorieuse. »

« La nuit est sublime, le jour est beau » dit Kant dans ses Observations sur le sentiment du beau et du sublime (1797, traduction de M. David-Ménard, Paris, Garnier-Flammarion, 1990, p. 82). Pour Kant, le jour est pur, la nuit terrifiante et glorieuse. »