Views: 0

Pour la ruée écrasante

De mille bêtes hagardes

Le soleil n’éclaire plus

Qu’un monument de raisons.

Pourront-ils, mal venus

De leur sale quartier,

La mère, le soldat,

Et la petite en rose,

Pourront-ils, pourront-ils

Passer ? Ivre, bondis,

Et tire, tire, tue,

Tire sur les autos !

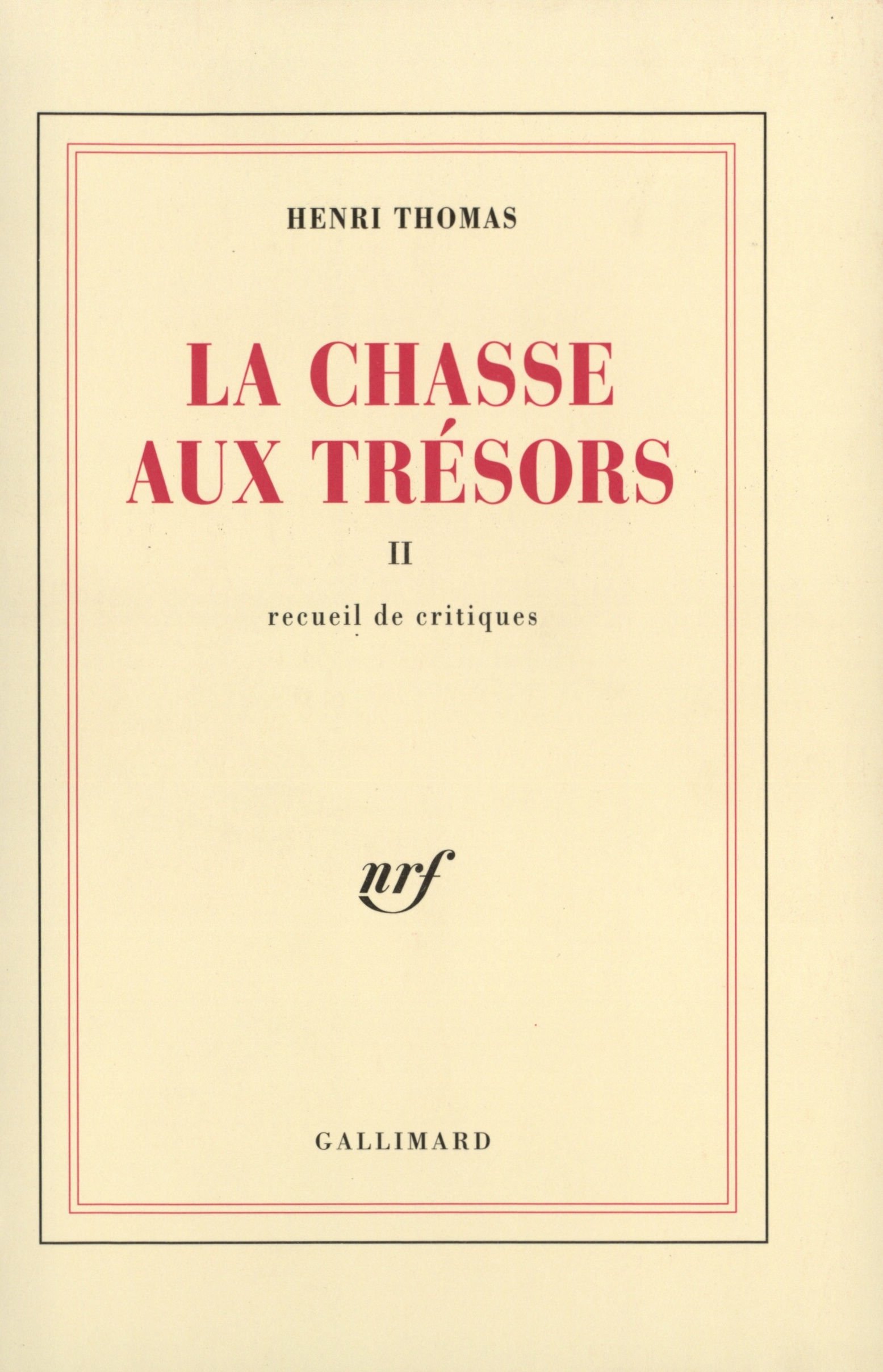

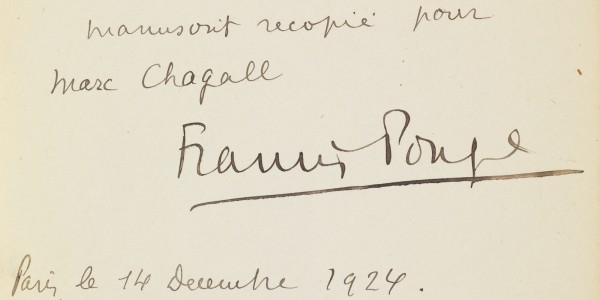

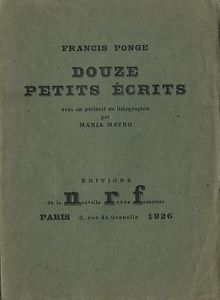

Ce beau poème, assez surprenant pour le lecteur du Parti-pris des choses, porte dans un manuscrit daté du 27 août 1922 (Archives Jean Paulhan) le titre « Esclandre », dans un autre manuscrit « L’esclandre » ; il est publié, sans titre, dans le premier recueil de l’auteur, Douze petits Ecrits, collection « Une œuvre. Un portrait », Gallimard, 1926. On peut trouver ce poème dans Tome premier, collection « Blanche », Gallimard, 1965, et dans le premier volume des Œuvres Complètes, Bibliothèque de la pléiade, 1999, p. 4.

Dans les archives Jean Paulhan on trouve cette note manuscrite de Francis Ponge :

« Il y a eu un important changement dans ma disposition en août 1923.

Lorsque j’ai eu écrit « La Famille du sage ». Les poèmes « Esclandre » étaient chez l’imprimeur. J’ai changé alors « Le Jour et la Nuit » en « Chromo ».

Hytier dont le goût est très sûr (sauf qu’il ne voit pas l’intérêt des questions purement logiques) m’écrivit : « tu es maboul ». Il n’eut pas tout à fait tort. »

De l’intérêt des repentirs, des amis, et des notes de la Pléiade.

L’auteur a soudain regretté cette publication, nous apprend Michel Collot dans sa notice de la Pléiade (Œuvres Complètes, t. I, p. 881) :

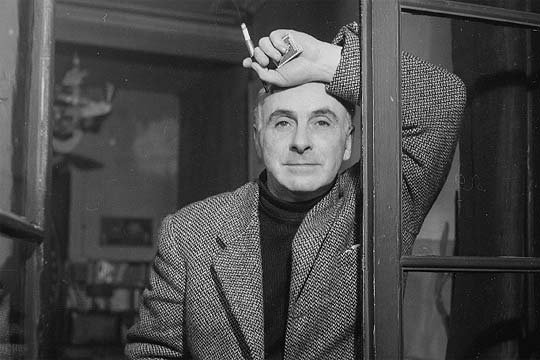

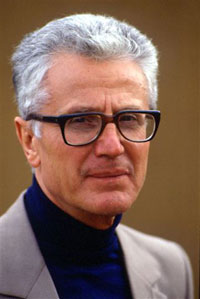

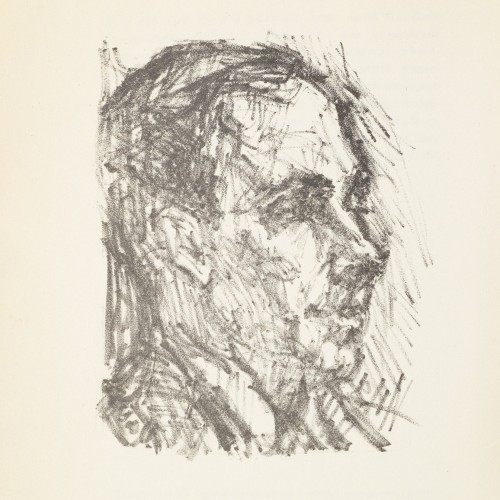

« On peut se demander si l’une des raisons du recul de Ponge n’était pas la nécessité de faire figurer son effigie en frontispice d’un ouvrage où il dissimule soigneusement son vrai visage. Il décommande le portrait que Chagall avait accepté de faire de lui ; et il en demande un autre à sa tante, Mania Mavro, dont il n’estime guère le talent. Le seul portrait fidèle, comme l’avait bien deviné Jean Paulhan, ne peut être qu’ « un portrait écrit » (Jean Paulhan, Francis Ponge, Correspondance, t. I, lettre 32, p. 36)

Cette question, toute morale, du vrai visage à trouver par l’écriture n’est pas seulement un trait de la jeunesse de Ponge, on la retrouve vingt ans plus tard dans une note du 17 juin 1943 : « Il me faut lire moins (plus du tout pour un temps) et écrire (bon gré mal gré foncer dans l’écriture chaque jour). Ainsi me rééduquerai-je. Oublier le public, mes amis, mon personnage. N’écrire que pour moi le plus directement possible. Comme si je devais m’attendre à n’être lu par personne que par moi. Oublier les précautions, les explications. Crever le papier, que le style déchire vraiment la pierre. Tout texte ne devrait être qu’un mémorandum. N’écrire que ce ce je crains d’oublier, que ce qu’il m’importe de conserver (du point de vue moral, pour tenir debout). » (cité dans les Oeuvres complètes, t. 1, p. XXXIX).

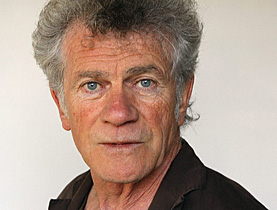

On pense à Pierre-Albert Jourdan : « J’écris pour me redresser ».

Un site à consulter :

https://fondationbodmer.ch/collections/chroniques/francis-ponge-douze-petits-ecrits-1924/