Views: 0

Ce qui demeure, même pas un chant, un léger parfum, une mélodie de comptine, la précarité des royaumes de l’enfance.

Views: 0

Ce qui demeure, même pas un chant, un léger parfum, une mélodie de comptine, la précarité des royaumes de l’enfance.

Views: 0

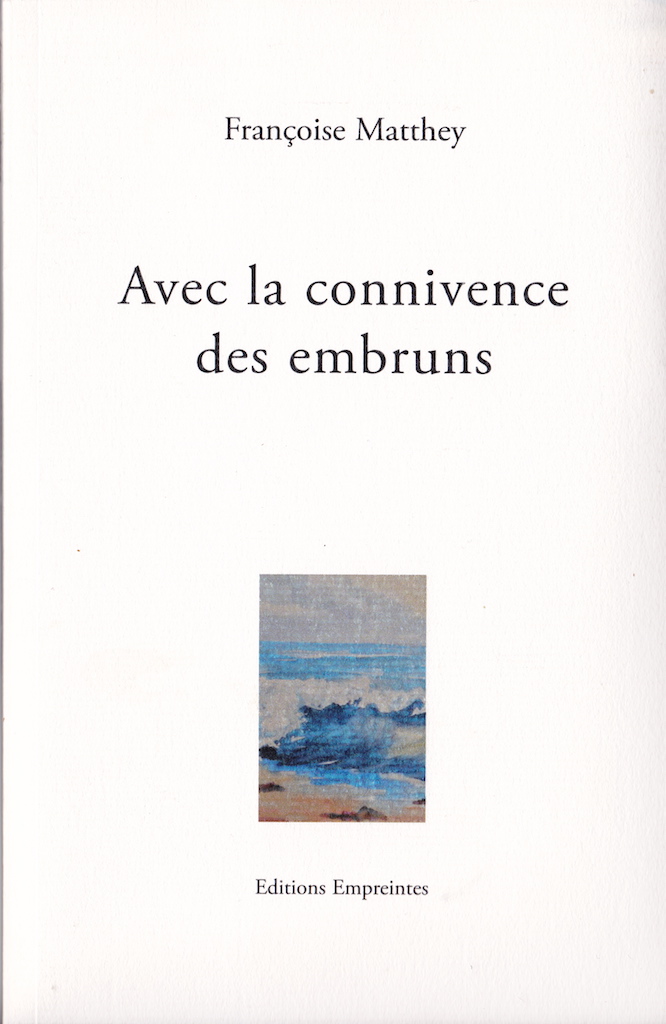

Ce beau poème figure dans le recueil de Françoise Matthey Avec la connivences des embruns publié en 2016 par les excellentes éditions Empreintes (CP 6, CH-1022 Chavannes-près-Renens). Créées en 1984 par le regretté François Rossel (1955-2015) , ces éditions ont publié principalement des auteurs suisses de langue française ( Alexandre Voisard, Vahé Godel, François Debluë, José-Flore Tappy, Sylviane Dupuis, Pierre Chappuis), mais aussi des poètes français en fort dialogue avec la poésie romande (Judith Chavanne ou Pierre Voélin). Cette maison accorde le plus grand soin à la typographie et à la présentation des ouvrages publiés.

Doris Jakubec présente ainsi l’ouvrage :

« Une île, c’est un concentré de beauté terrestre dans l’immensité marine, sous l’amplitude du ciel ; toujours en train de parfaire sa beauté par le moins : les vents l’aiguisent, la mer avec ressac et marée la tient dans la rigueur de son mouvement perpétuel, le soleil met tout en lumière, failles et fissures comprises, les rochers millénaires se taillent sans cesse, selon une vaste dramaturgie cosmique. Son aura, elle, est légère, faite de sel, d’écume, d’embruns, de cris d’oiseaux.

La poésie, à l’image de l’île, est décantation, ascèse, chemin vers la nudité de l’être, en quête de l’essentiel du vivre et du mourir. D’où, dans les poèmes de Françoise Matthey, ces élans vers le bref, le peu, le moins : elle dit les perceptions au plus juste, au plus sobre, elle efface le je pour mieux interroger le monde, elle capte les ruptures et les harmonies, elle se plie au souffle et au rythme des vents, de l’eau. Ce faisant, elle découvre la mesure humaine, le temps suspendu, « l’irruption de la joie singulière ». »

Dans la promesse forte et ténue qu’est l’île, comme le poème, dans l’abandon aux éléments qui n’est pas perte mais dépouillement, c’est la nudité du présent qui est atteinte, c’est aux moments de la dictée des sens que l’approche de Françoise Matthey nous touche le plus fortement :

Mes hanches tiendront parole

Si l’immensité égare, la contemplation des limites infiniment ouvertes de l’île ouvre à une sagesse qui est poésie et accord, car ce qui compte c’est bien, « ajustée au vivant », de

Laisser naître l’aurore

Le vent qui souffle est ici parfois porteur de l’amertume salubre de l’Ecclésiaste :

Mais le poète femme sait recevoir et dire la vision de vie :

Françoise Matthey, originaire de France, est née à Strasbourg et vit, loin de la mer, dans le Jura bernois. Elle est l’auteur de plusieurs livres de poésie (Moins avec les mains qu’avec le ciel, 2003) et de récits (Le Transparent, 2013). Elle reçoit en 2001 le Prix Schiller, le plus ancien prix littéraire suisse, pour son poème à la mémoire d’une amie disparue, Comme Ophélie prenait dans l’eau sa force.

Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

Views: 0

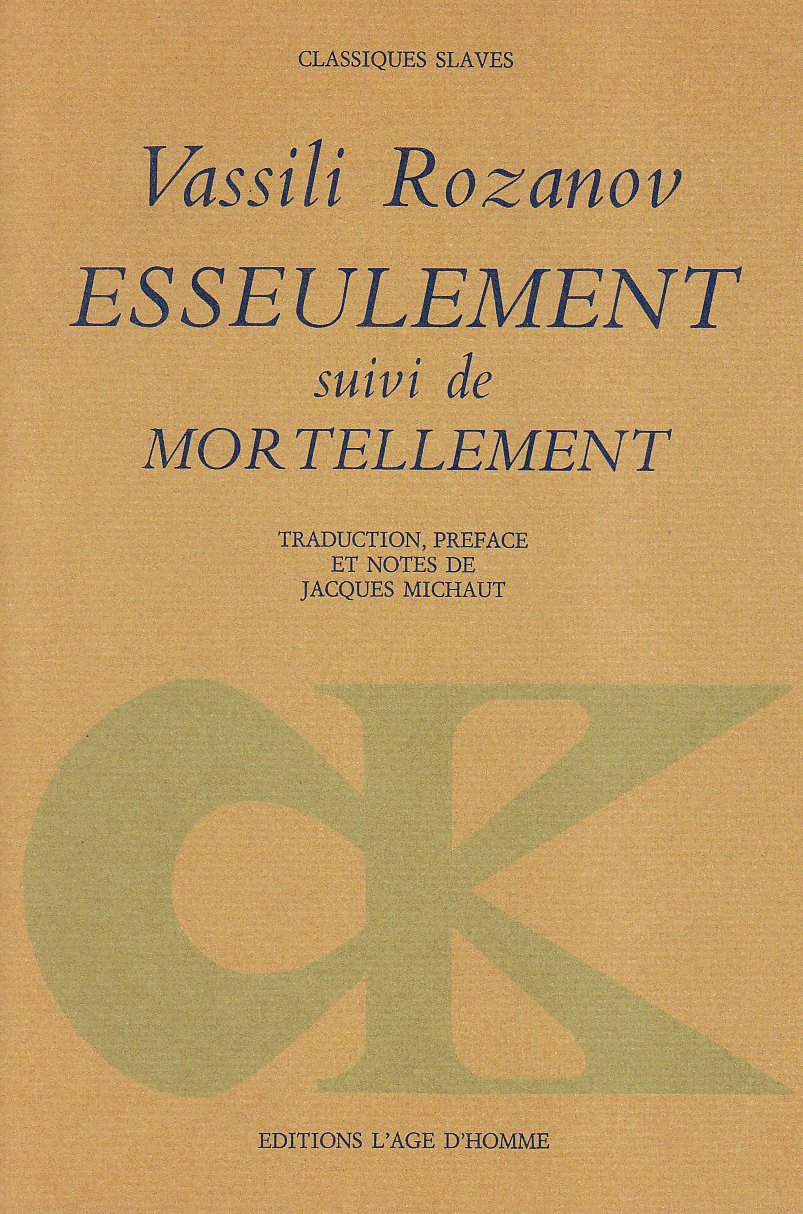

… Chaque fois que je m’approchais de cette grande maison de pierre en gravissant la butte, j’entendais une musique. Beaucoup plus tard, je sus que c’étaient des « gammes ». Elles me paraissaient féeriques. Lentement, pensivement, j’allais jusqu’à l’entrée d’honneur, terriblement luxueuse, franchissais un énorme vestibule, et après avoir ôté mon pardessus de collégien, je passais toujours dans la chambre de mon camarade.

… Chaque fois que je m’approchais de cette grande maison de pierre en gravissant la butte, j’entendais une musique. Beaucoup plus tard, je sus que c’étaient des « gammes ». Elles me paraissaient féeriques. Lentement, pensivement, j’allais jusqu’à l’entrée d’honneur, terriblement luxueuse, franchissais un énorme vestibule, et après avoir ôté mon pardessus de collégien, je passais toujours dans la chambre de mon camarade.

Ce camarade ne savait pas que j’étais amoureux de sa sœur. J’avais vu cette dernière au cours d’un thé, et une autre fois devant l’entrée de la Maison de la Noblesse (à l’occasion d’un concert symphonique). Pendant le thé elle avait parlé avec sa mère en français, tandis que tout rougissant je bavardais à voix basse avec mon camarade.

Par la suite, on fit porter le thé dans la chambre de mon camarade. Mais je pouvais entendre parfois à travers la mince cloison du mur le son argenté de sa voix parlant du thé ou de quelque chose d’autre.

Quant à notre rencontre devant la Maison de la Noblesse, les choses s’étaient passées ainsi: je n’avais pas pu assister au concert pour des raisons que j’ai oubliées et qui importent peu. Je me tenais donc près de l’entrée devant laquelle défilaient de longues files d’équipages. C’est alors que je la vis sortir d’un traîneau, accompagnée de sa mère, une vieille dame imposante et désagréable. Outre le visage pâle et mince, l’allure particulièrement élégante, le merveilleux dessin des oreilles, le nez petit, droit et tellement délicat, mon cœur fut « conquis » par le port légèrement incliné de la tête qui formait avec la poitrine et le dos une ligne ravissante. « Une gazelle en train de s’abreuver… » Je crois que tout son charme résidait essentiellement dans ses mouvements d’une envoûtante légèreté…Mais surtout et plus particulièrement dans son âme.

Pourtant : que savais-je d’elle au fond?

N’empêche que je l’imaginais pleine de fierté, et tous ses mouvements confirmaient ma pensée. Mais non hautaine: elle était tellement absorbée dans son charme intérieur qu’elle ne remarquait pas les gens… Elle ne faisait que passer près des êtres et des choses, prenant chez eux ce dont elle avait besoin, ignorant tout autre lien. Lorsqu’elle était seule, elle devait certainement faire de la musique… Je savais qu’elle prenait des leçons de mathématiques, de mathématiques supérieures s’entend, puisqu’elle avait déjà terminé l’institut, avec un professeur de l’endroit. « Il y a de ces veinards » (le professeur).

Une fois mon camarade se rendit coupable de je ne sais quelle faute; il avait, je crois, falsifié les notes de son certificat; et en me racontant cette histoire, il ajouta avec une absurde naïveté :

– Ma soeur a dit à maman : « je pense que tout cela est dû au fait que Volodia fréquente ce Rozanov… Ce camarade a sur lui une mauvaise influence. Volodia n’a pas toujours été comme ça… »

Volodia était un brave garçon, stupide, et quelque peu « irresponsable ». En classe je faisais ses devoirs, puis nous « bavardions »… Mais je n’eus certainement pas de « mauvaise influence » sur lui, car il était impossible de l' »influencer » tant il était puéril, naïf et futile.

Je l’écoutai sans mot dire…

Mais ce jour-là j’aurais voulu mourir.

Pas seulement ce jour-là d’ailleurs: je m’imaginais volontiers un jour « écrasé dans la rue par des chevaux ». Elle passait tout près de moi. Sa voiture s’arrêtait. En voyant que c’était « moi », elle murmurait à sa mère :

– Pauvre garçon… Dans le fond il n’était peut-être pas aussi mauvais qu’il en avait l’air. Cela a dû lui faire mal. Tout de même c’est dommage pour lui.

Vassili Rozanov, Esseulement

Views: 0

Secrets professionnels

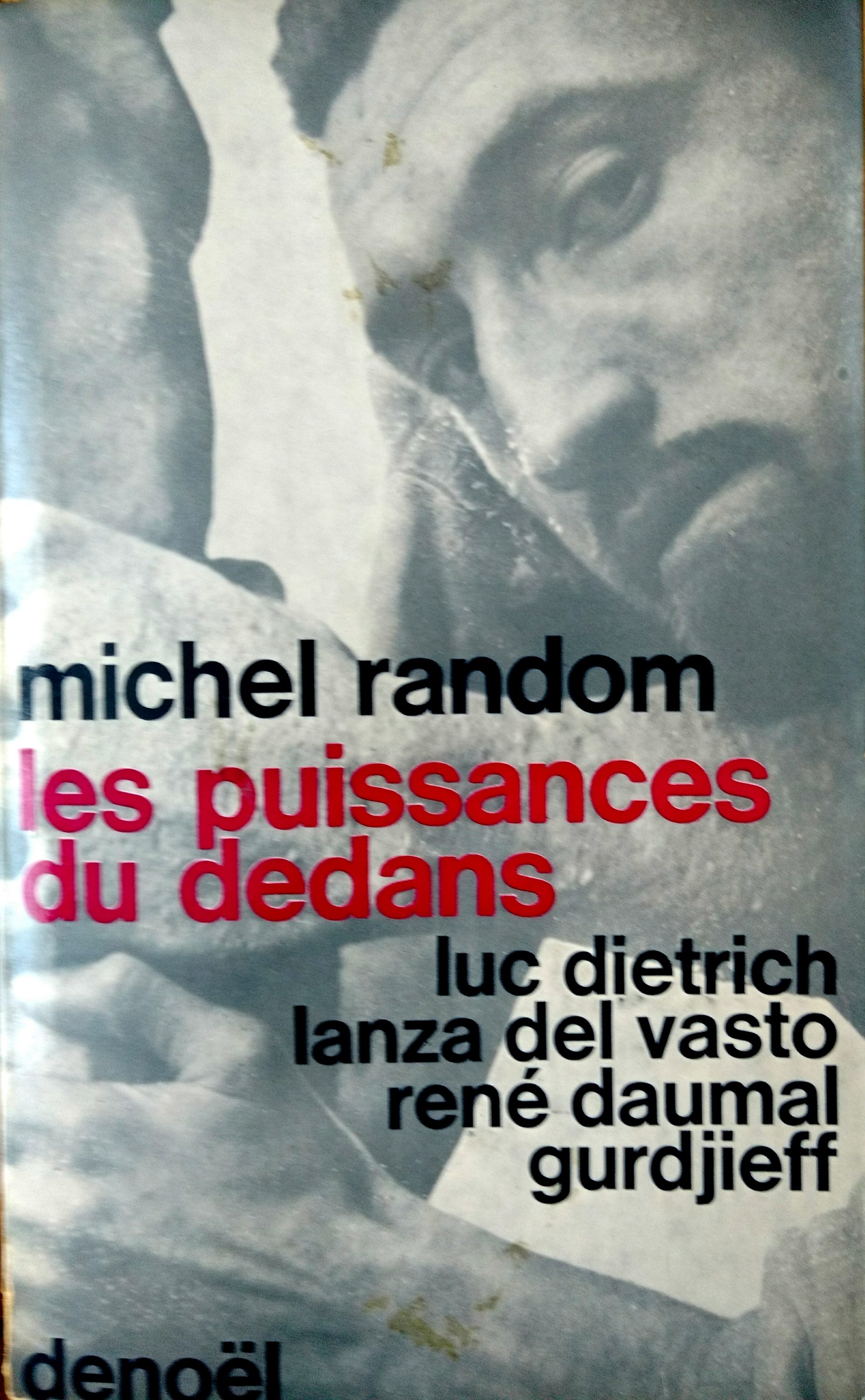

Il poursuivit : « J’ai cru pendant quelque temps que l’activité poétique, comme je faisais dire à mon bonhomme, mettant en jeu le tout de l’homme, suffirait à ma vie. J’ai dû déchanter, c’est le cas de le dire. Je suis bien placé pour dire ici, et tant pis si je trahis la confrérie, que l’exercice littéraire dit de nos jours « poésie » est fait pour les neuf dixièmes et plus de bluff éhonté, de mascarade, d’ignorance de tout (du langage, du poids et de la vie des mots et des images, et des idées s’il y en a ; du métier, des moyens ; et surtout du but), d’irresponsabilité, de vanité, d’amour-propre aux dix millions de replis, et de paresse ; c’est-à-dire fait de néants multiformes, d’absences, de creux voilés de vagues mirages. Sinon, oui, ce serait une voie possible. ce serait même la seule voie, mais ce ne serait plus un exercice littéraire. »

René Daumal, Les Pouvoirs de la parole, Essais et Notes, II (1935-1943), édition établie par Claudio Rugafiori, Gallimard, 1972, p. 42.

Lanza del Vasto et René Daumal : souvenirs audios de leur amitié

Vous trouverez ici deux extraits d’une émission de Michel Random diffusée par France Culture (mars 1968). Voir le site de l’Association des amis de Lanza del Vasto.

Lanza del Vasto évoque dans ces entretiens le souvenir de son ami René Daumal :

A lire l’ouvrage passionnant de Michel Random (1966)

Merci à Frédéric Richaud et à Jean-Philippe de Tonnac

Views: 0

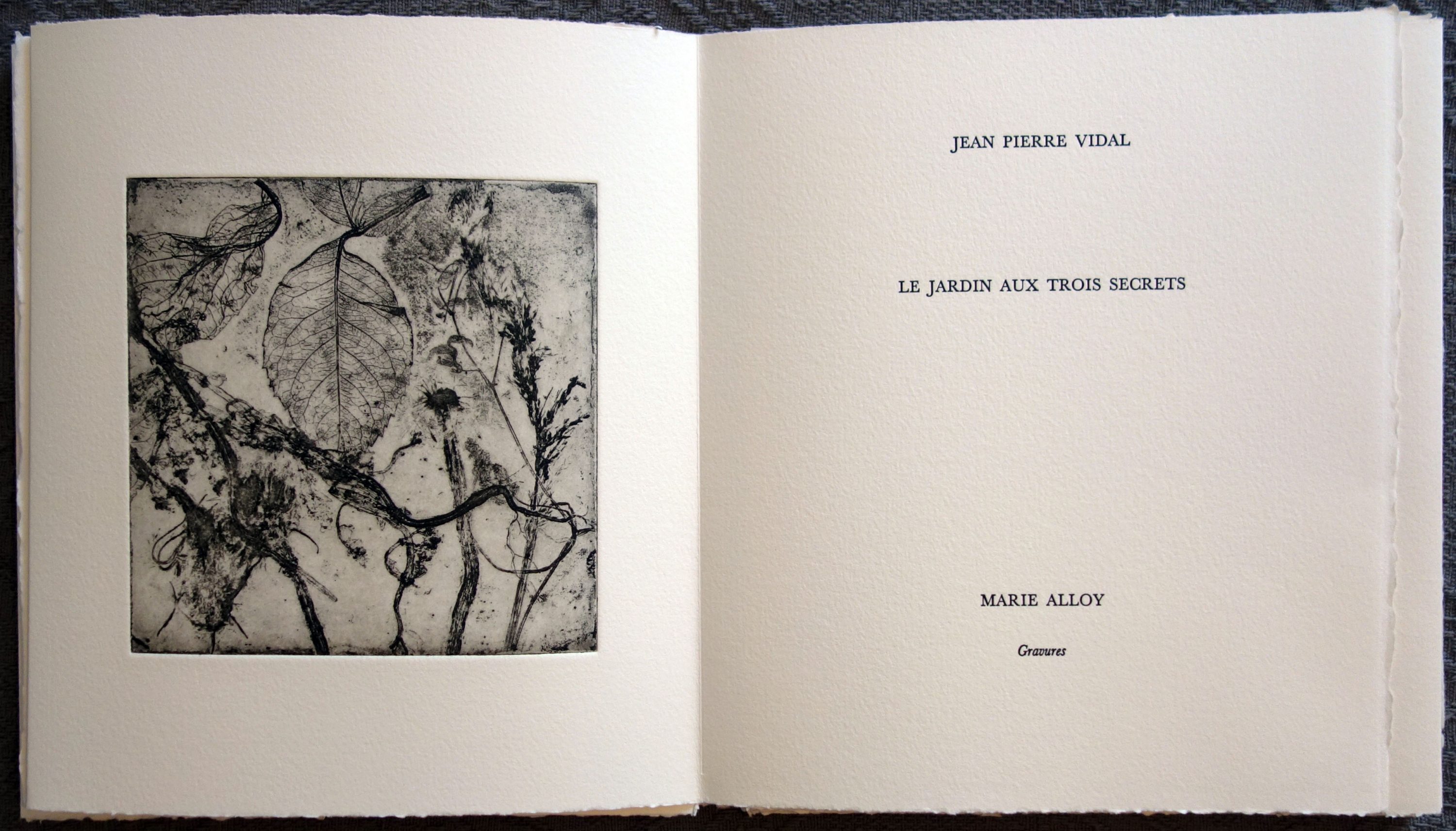

LE JARDIN AUX TROIS SECRETS de Jean Pierre Vidal, estampes de Marie Alloy

LE JARDIN AUX TROIS SECRETS de Jean Pierre Vidal, estampes de Marie Alloy

« J’ai vu un jour, dans La Quinzaine littéraire, une photographie de Thomas Bernhard enfant, un enfant dans la force de la vie, de l’insolence et de l’invincibilité de la vie. La nuit suivante, j’ai fait ce rêve, un rêve très narratif et très visuel, avec des images très précises que j’ai tenté de transmettre dans les mots. Il est donc difficile de me sentir l’auteur d’un texte qui m’a été dicté par le visage d’un enfant que je n’ai pas connu et où, pourtant, j’ai reconnu ma propre enfance, toute aussi inconnue. »

Graver la végétation du rêve

J’ai tenu, dès le départ, à ne retenir que l’idée de jardin pour accompagner ce beau poème de Jean Pierre Vidal, afin de préserver ses secrets. J’ai, peu à peu, orienté mes recherches gravées, vers un monde végétal mental, ne souhaitant ni créer un paysage ni une sorte de décor qui empêcherait le rêve de circuler entre les pages. J’ai cherché, en m’aidant de la technique du vernis mou, à composer avec des empreintes de végétaux ramassés dans le jardin, utilisant leurs dessins pour prolonger les miens et les baignant dans l’ombre et la lumière de l’aquatinte. J’ai obtenu quelque chose de l’ordre de l’herbier sauvage, tout en délicatesse, que les herbes soient fines ou les feuillages touffus.

La gravure restitue ce qui s’imprime en se dérobant à la prise du réel, elle rend visible l’empreinte avec, comme un voile lointain, une mise hors de portée. Ici j’ai pensé à la végétation d’un rêve, avec sa part d’inquiétude et la simplicité de l’enfance. J’ai recherché un équilibre, toujours sur le seuil du rêve, entre les trois temps du poème et leurs correspondances avec les gravures, pour faire résonner entre eux un sentiment d’étrangeté douce et familière.

Le jeu délicat et fragile des empreintes fait ressortir la lumière du papier et unifie ici la typographie et les estampes. Le trait végétal prend parfois une teneur irréelle, laissant le regard glisser entre les mots et les empreintes gravées. Le temps semble suspendu dans ce livre, lové dans une matière cendreuse mais précise. Les infimes détails d’une herbe ou de petites feuilles recroquevillées, miniaturisées, dessinent une sorte de dérive légère et libre.

C’est, au fil des temps du poème, l’intimité silencieuse des feuillages qui transparaît, puis la douceur de ce calme s’envole tout à coup, se rompt. Après être passées par la blancheur d’une chapelle vide, les plantes sèches et volatiles retombent en tournoyant sur le sol de la page pour s’y recueillir avec la dernière strophe du poème.

Le temps du graveur se divise en étapes, en états. Le graveur fait confiance aux processus de l’acide, de la corrosion du métal et ses aléas, aux textures du papier pour que les herbes et diverses plantes, pressées sous les cylindres puis mordues à l’eau forte, retrouvent une seconde vie, entre noir et blanc. Le papier humide accueille leurs empreintes sans résistance, et ici même, avec tendresse, conservant la caresse secrète du poème, comme sa folie souveraine. Les feuilles et herbes séchées, rétractées, s’ancrent dans la plaque de métal, constituant, au fur et à mesure des états, un palimpseste où la mémoire, incrustée dans le papier, suggère les restes du rêve. Le gris des plantes gravées, encrées, puis imprimées, rappelle celui de la cendre, en une doublure d’ombre.

Partage du rêve, accompagnement sensible dans le livre. Je ressens le secret de ce poème dans la délicatesse de l’amour qui l’écrit, où le désir, en filigrane, est mu par des mouvements profonds. Quelque chose de mystérieux naît puis s’efface tout à coup comme le visage de l’enfance. J’ai tenté de graver la pureté fragile de l’élan amoureux puis de faire ressentir la fuite, la honte devant l’appel du désir, par les changements de ton des empreintes végétales. Pour que ce rêve se poursuive, comme l’enfance, Jean Pierre Vidal a dédié ce livre à son petit-fils.

Marie Alloy, septembre 2015

droits réservés texte Ⓒ Marie Alloy, photos ADAGP, avec l’autorisation de l’artiste.

Editions Le Silence qui roule